Nuestras ciudades se enfrentan a grandes desafíos, desde los flujos globales (de turistas o capitales) que las agotan a los cambios del clima que las ahogan. Vivimos en un mundo donde las urbes concentran las grandes problemáticas de nuestro tiempo y donde lo que está en juego no es solo la solución del presente sino el diseño de nuestros futuros urbanos.

Cada gesto e intervención sobre la ciudad sienta los fundamentos para algo que después ocurrirá, dicho de otra manera: diseñar la ciudad es una forma de modelar el futuro de la vida urbana que tendremos. Pero modelar el futuro no es sencillo y nos encontramos ante incertidumbres de todo tipo. No sabemos cómo podemos responder a las problemáticas del tiempo presente y, cada vez somos más conscientes, de que ya no bastan con las disciplinas habituales encargadas de la ciudad (arquitectura, urbanismo, planificación…). Tenemos que pensar con otras gentes y otras disciplinas.

Mi trabajo de los últimos años me ha llevado a interesarme por iniciativas y proyectos de todo tipo desarrollados por los habitantes de la ciudad en ejercicios de lo que podríamos llamar urbanismos insurgentes. Desde huertos urbanos comunitarios a espacios autogestionados, me he encontrado con lugares donde las personas involucradas se esfuerzan por diseñar formas de habitar en común. Lo hacen a través de gestos de absoluta creatividad e inventiva. Trayendo a la ciudad cosas que no existían: diseños del espacio público, otras formas de habitar, singulares modos de relacionalidad… Los habitantes de la ciudad abrazan la complejidad cotidiana de la urbe y cuando lo hacen encuentran que la ciudad constantemente nos lanza preguntas que hemos de responder. Abrazar la complejidad de la ciudad es, por lo tanto, responder a sus demandas o, dicho de otra manera: corresponderle.

Algo similar me ha ocurrido en mi tarea de indagar la ciudad. Mi experiencia en esos espacios me ha obligado a abrazar la misma complejidad, respondiendo a aquellos con los que he investigado o incluso diría que co-respondiendo con ellos: respondiendo al tiempo que ellos lo hacían, llevando su paso en ese itinerario vital que se esfuerza por habitar la ciudad en nuevos términos.

Comprender la ciudad y abrazar sus desafíos es entonces un ejercicio de correspondencia, en múltiples sentidos. Corresponder a la ciudad es responder en los términos adecuados y proporcionales a su complejidad (en lugar de ignorarla). Corresponder a la ciudad es, como los enamorados se corresponden, amarla a de vuelta. Y corresponder a la ciudad es, también, ser capaces de comunicarnos con ella: mantener una correspondencia abierta en la que escuchamos y mantenemos un diálogo honesto.

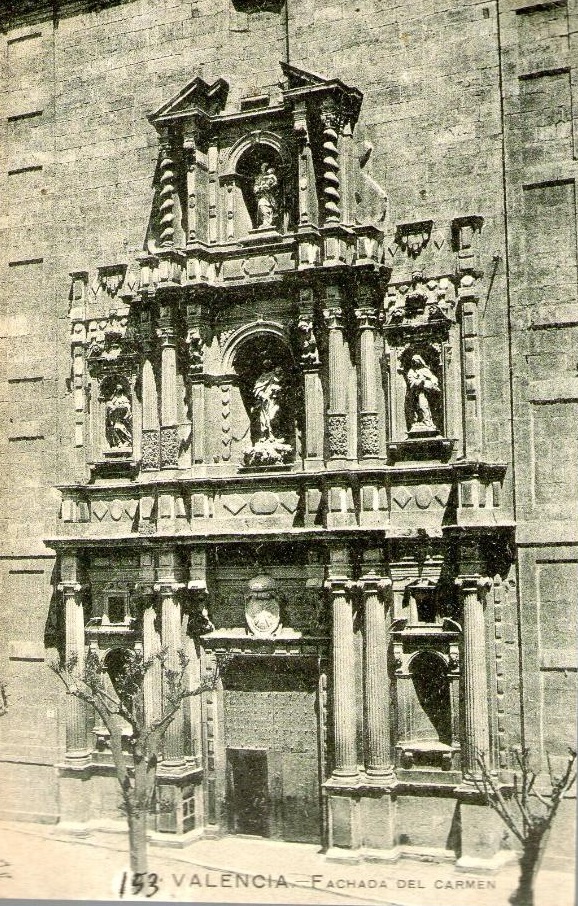

Os invitaría entonces a hacer un ejercicio de correspondencia clásico, muy sencillo: escribirle una carta a la ciudad, o más bien escribirle una postal, para mantener con ella una correspondencia. Una postal que nos muestre una imagen esperanzada y nos permita hablar de esos lugares valiosos que encontramos en la ciudad, de los pequeños gestos y la inventiva vecinal que atraviesa la ciudad mostrando que otras formas de vida en común son posibles en ella.

Las postales fueron un modo clásico de representar la ciudad en el siglo XX. Durante mucho tiempo, las postales más habituales retrataban la ciudad patrimonial e institucional: los sitios simbólicos y monumentos valiosos. Nuestro ejercicio señala ahora otros lugares de valor, sitios donde la vida urbana se reinventa en común, donde aprendemos el valor de lo cotidiano y pequeño, que nos permite atisbar, o incluso especular, con futuros alternativas para la ciudades que habitamos.

El presente texto responde a la invitación de Clara Boj y Diego Díaz para participar en su proyecto ‘Variaciones sobre el plano’.